绥中县永安堡乡西沟村是一个被长城和长城文化包围的村落,是“第二八达岭”的所在地,是明代守军建长城、守长城而形成的村落,还是录入“中国第三批中国传统村落名录”的古村落。

在西沟村,有叶、金、曹、王、胡五大姓和一个略小的骆姓,皆为明代守军后裔。骆姓集中居住在骆台子屯,户仅三十有余,常住人口一二百。在这个小屯子里,进行着从“敲钟议事”的村民自治到社会治理现代化的转变。

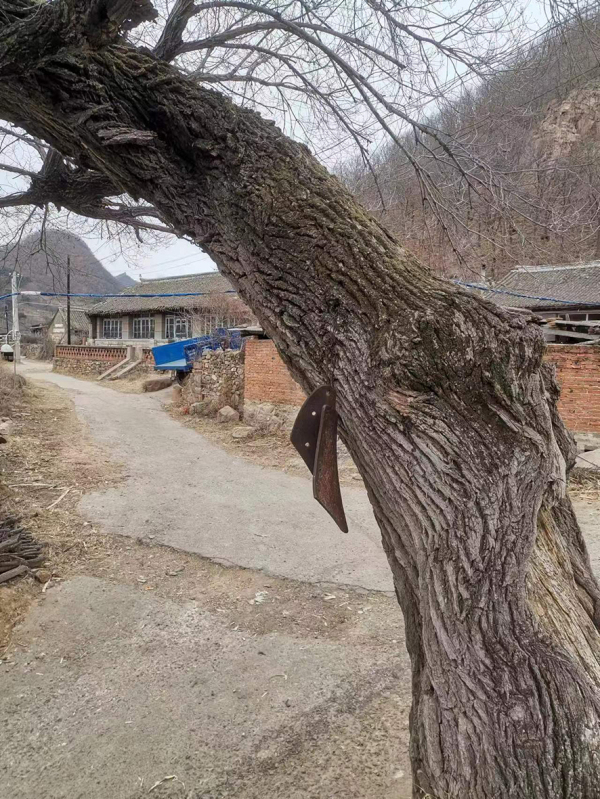

千年老榆树上挂的“钟”,是骆台子屯传统自治的符号象征。

“镗镗镗……”“各家各户,拿上家伙,出工喽!”村里上了年岁的人对当年生产队队长敲钟催工有着很深的记忆,同样,他们也记得村支书敲着钟唤“出来接水啦!”记得“族老”敲着钟喊“当家说了算的都出来议事啦!”而“议事厅”就是挂着钟的那棵千年老榆树下。

这就是骆台子屯曾经传统但权威的村民自治方式。

“钟呢?”记者并没有在老榆树上见到传说中的大钟,反而看到一块厚铁片。

“原来真是一口大钟,后来坏了,换了一口小钟,再后来挂的是一个犁铧片子。”有村民解释道。据说,这个“敲钟议事”的习俗已经承袭了数百年,或许真的可以追溯到明守军时期。

“现在钟还敲吗?”这问题让西沟村党支部书记叶德红有些唏嘘:“不常敲了,过时了!现在有手机通信了,建微信群了,都现代化了,哪还用得着敲钟?”

那么,在这个小屯子里,“敲钟议事”这样的传统自治真的完全成为“过去式”了吗?记者在采访中了解到,钟声虽黯,但余韵犹存!“敲钟议事”传统自治的底蕴成为现代化社会治理的基石。

记者在采访中了解到,骆台子屯保持着与当今社会治理“矛盾不出村”相对应的“坏事别出门”,保持着与当今“共建共治共享”相对应的“一家的事就是大家的事”,保持着与当今“评理说事”相对应的“议事厅下来说道”,还保持着与当今“法治社会”相对应的“别惹事生非”……屯子里的“族老”换成了老党员、德高望众的村民小组长、网格员,“议事厅”被说理点、调委会所取代。自治、法治、德治构成了这个小屯子社会治理的内核。

“‘敲钟议事’的方式变了,但变的只是方式,传统自治的功效并没有变,这是与时俱进的变化。现代化的治理,信息更畅通,沟通更方便,形式更多样,思路更灵活,民意更通达。”叶德红举例说,乡里接到“上级”指令,转到村“两委”,村“两委”会通过“西沟村百姓关注群”“网格员工作群”发布信息,各网格员又在各村民组、屯的“网格群”里发信息,政策全体村民可见,落实既快又好。

政策落地快,村民得实惠,骆台子屯的经济发展方式在县域经济的“大盘子”下也随之变活,告别了过去“靠山吃山,靠水吃水,靠地种粮”的单一农耕方式,年轻人都会在“上边”的组织和指导下外出淘金,这个不起眼的小屯子每家年收入都在万元以上。社会治理的良好功效在乡村振兴发展上得到了验证与体现。